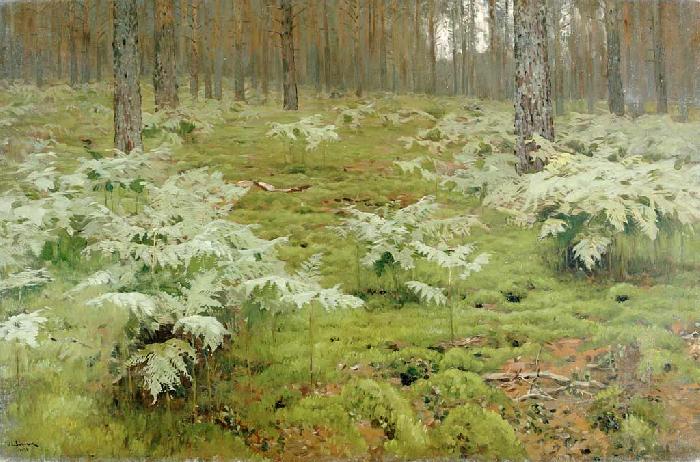

Холст, масло. 82 х 127. Нижегородский государственный художественный музей

В ранний период творчества, Исаак Ильич Левитан находился под влиянием своих учителей Алексея Саврасова и Василия Поленова. Со временем художник пришел к выводу, что натурный этюд, представлявший как бы основу картины, – это лишь начальный этап на пути выявления образного содержания задуманного произведения.

Левитан чрезвычайно развил эмоциональную выразительность пейзажа, показал тончайшие нюансы жизни природы. Передаваемые художником чувства свойственны всем людям, а потому и понятны каждому. Художник объективен, он не подчиняет природу своим переживаниям, и тем более не искажает ее в угоду им. Природа «человечна», эмоциональна и в поздних и в ранних работах художника. Менялось лишь содержание эмоций, и то, как они выражались. Настроения, лежащие в основе левитановских пейзажей, не только объективны, но и глубоко содержательны.

Раскрытие «сокровенной тайны» в природе, ее большого духовного содержания было постоянным стремлением Левитана на всем протяжении его недолгой творческой жизни. Постижение это давалось художнику нелегко. Достаточно вспомнить одно из писем Левитана, отправленное с Волги А. П. Чехову в 1887 году: «Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения».

В кругу близких людей Исаак Левитан нередко любил повторять строки из стихотворения Евгения Боратынского «На смерть Гёте». В них мыслился ему истинный «идеал пейзажиста»:

С природой одною он жизнью дышал,

Ручья разумел лепетанье,

И говор древесных листов понимал,

И слышал он трав прозябанье ...

|

|